| |

| �P�D |

�͂��߂�

�@�n�������Ƃ́A���y���p�v��@�{�s�ߑ�X���Ɋ�Â��A�s���{���m�������N�V���P���ɂ�����W�����i�肷����̂ł��B�y�n����K���ɍۂ��Ẳ��i�R����n�������c�̓��ɂ�锃�����i�̎Z��̋K���ƂȂ邱�Ƃɂ��A�K���Ȓn���̌`����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B���N�̒����n�_����21,989�n�_�i��n21,451�n�_�A�ђn538�n�_�j�B

�@�Ȃ��A���q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@�Ɋ�Â�����q�͍ЊQ���{�������ݒ肵���A�ҍ�����A���Z�������A���w�������������y�ьv��I��������31�n�_�͒������x�~�����B |

| �Q�D |

�S���̒n������

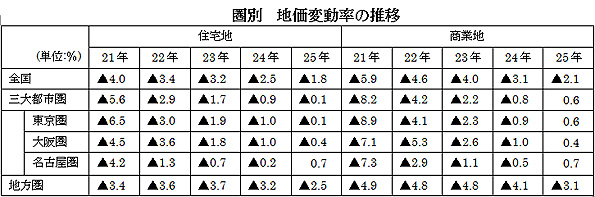

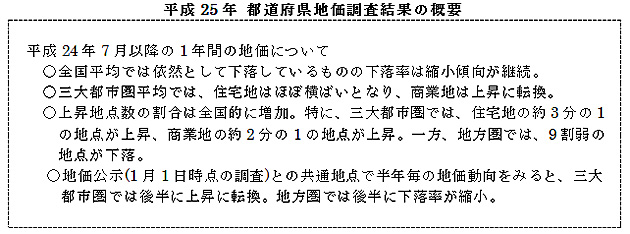

�@�����Q�S�N�V���ȍ~��1�N�Ԃ̒n���́A�S�����ςł͈ˑR�Ƃ��ĉ������Ă�����̂̉������͏k���X�����p�����Ă���B�O��s�s�����ςł́A�Z��n�͂قډ����ƂȂ�A���ƒn�͏㏸�ɓ]�������B�㏸�n�_���̊����͑S���I�ɑ��������ɁA�O��s�s���ł́A�Z��n�̖�3����1�Ə��ƒn�̖�2����1�̒n�_���㏸�X���������Ă��Ă��܂��B����A�n�����ł́A9����̒n�_���ˑR�Ƃ��ĉ������Ă��܂��B�n������(1��1�����_�̒���)�Ƃ̋��ʒn�_�Ŕ��N���̒n���������r���Ă݂�ƁA�O��s�s���ł͌㔼�ɏ㏸�ɓ]���������A�n�����ł͌㔼�ɉ��������k���Ƃ������ʂƂȂ��Ă��܂��B

�@�S�����ςʼnߋ��P�N�Ԃ̕ϓ����́A�Z��n����1.8���A���ƒn�́�2.1���̉����������A�S�����ςł͈ˑR�Ƃ��ĉ������Ă�����̂̉������͏k���X�����p�����Ă����Ԃł��B |

|

| |

|

| �R�D |

���{�ɂ�����n�������n�_

�@���{�̑ΏەW���n�n�_��778�n�_�i������@�Z��n��552�n�_�A���ƒn��178�n�_�A�H�ƒn��46�n�_�A��n�����n��1�n�_�A�ђn��1�n�_�j�ł���A�y�n�̎�����i�̎w�W�ƂȂ���̂ł��B

�@������25�N��菀�H�ƒn�y�юs�X������������n�́A�Z��n�A���ƒn�A�H�ƒn�̂����ꂩ�ɍĕ҂���܂����B |

| |

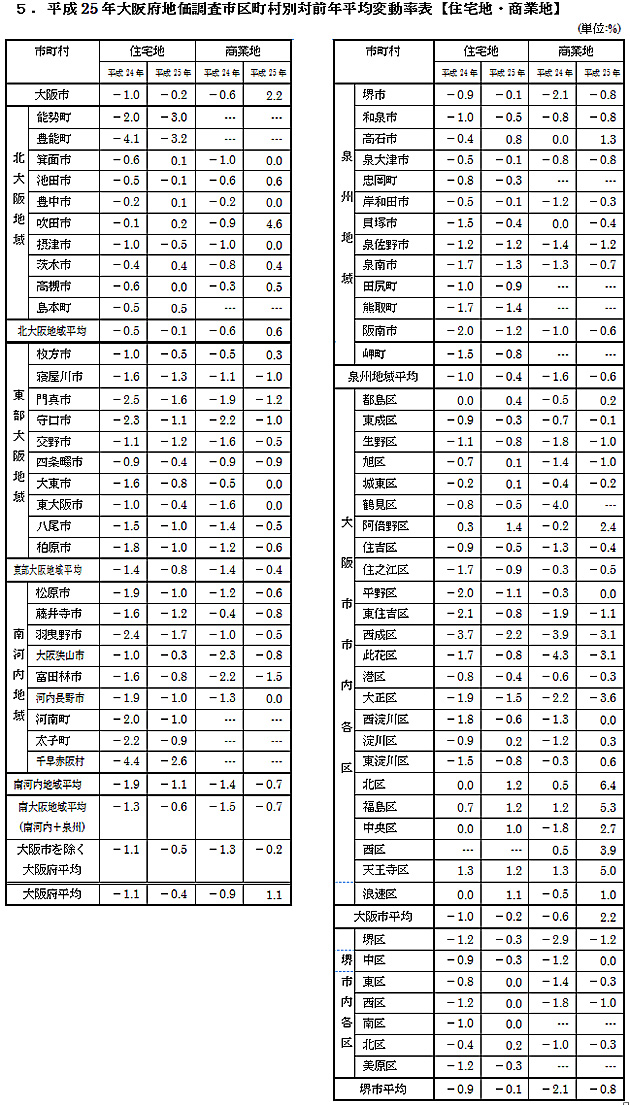

�����{��1�N�Ԃ̒n���������݂��

�i�P�j�S�̂ɂ����Ă�

�@�@�@�E���ƒn�́A21�N�ȍ~4�N�A���}�C�i�X�ł��������㏸���v���X1.1���B

�@�@�@�@�Z��n�́A��0.4���ƁA5�N�A���̉��������A��������4�N�A���ŏk���B

�@�@�@�@�i�Z��n�F��3.6��→��2.0��→��1.1��→��0.4���j

�@�@�@�@�i���ƒn�F��6.5��→��3.0��→��0.9��→ +1.1���j

�@�@�@�E�p���n�_756�n�_�̂����A�㏸�n�_146�n�_�A�����n�_250�n�_�A����

�@�@�@�@�n�_360�n�_�B

�i�Q�j�Z��n�ɂ����Ă�

�@�@�@�E�s�撬���ʂɂ݂�ƁA�㏸����ʂ����s���{���1.4���A���s�k��E

�@�@�@�@�����楓V������1.2���A���s�Q����1.1���A���s������1.0���B

�@�@�@�@�����A��������ʂ��L�\����3.2���A�\������3.0���A�瑁�ԍ㑺��2.6���B

�@�@�@�E�u�����ɗD���k�������̏Z��n�v�ʼn�����㏸�n�_������������

�@�@�@�@�ŁA������ɗ��k�����O�̏Z��n��ň������������X���������Ă���A

�@�@�@�@�Z��n�̓�ɉ��X����������B

�i�R�j���ƒn�ɂ����Ă�

�@�@�@�E�s�撬���ʂɂ݂�ƁA�㏸����ʂ��A���s�k��6.4���A���s������5.3

�@�@�@�@���A���s�V������5.0���A���c�s4.6���A���s����3.9���B

�@�@�@�@�����A��������ʂ��A���s�吳�恣3.6���A���s������E���ԋ恣3.1

�@�@�@�@���B

�@�@�@�E���ƒn�ł́A�~�c�n��̗��n�D�ʐ������܂��Ă���B

�@�@�@�E�s�S���𒆐S�ɁA�����ɗD��}���V�����p�n�̎��v������n��ŁA�n��

�@�@�@�@���㏸���Ă���B

|

|

�S�D���{�̊�n���i�̂P�ʓ�

�i�P�j���i�P��

�@�@�E�Z��n�F�V����(�{)�|4�@�@���s�V������^�@�@���@�@�@54��7��~�^�u

�@�@�E���ƒn�F�k(�{)5�|1�@�@�@ ���s�k��~�c1���� �@�@�@�@808���~�^�u

�i�Q�j�ΑO�N�㏸�����1��

�@�@�E�Z��n�F���{��(�{)�|4�@�@���s���{��敶�̗�3���� �@�@+ 2.3��

�@�@�E���ƒn�F�k(�{)5�|12�@�@�@���s�k�撆�V��5���ځ@�@�@�@ +10.6��

�i�R�j�ΑO�N���������1��

�@�@�E�Z��n�F�L�\(�{)�|3�@�@�@�L�\�S�L�\����]���u5���� �@�@��4.4��

�@�@�E���ƒn�F����(�{)5�|1�@�@ ���s�������{�k1���� �@�@�@��3.8��

�@�@�@�@�@�@�@�吳(�{)5�|1�@�@ ���s�吳����2���� �@�@�@�@��3.8��

|

|

�U�D�y�Q�l�����z

|

�y�Z��n�z

���@������A�Z��[�����œ��̎{��ɂ��Z����v�̉��x����i�����̉��P�ɂ��

�@�Z����v�g�哙�������ĉ������͏k�����A�O��s�s���𒆐S�ɏ㏸�ƂȂ����s����

�@�݂�ꂽ�B

���@����ʂɂ݂��

�@�@�E�������́A�㏸�n�_�̊������啝�ɑ������A���ɓ����s�S���A���l�s�y�ѐ��

�@�@�@�s�ł͏㏸��ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A���N���̒n���������݂�ƌ㔼�͏㏸��

�@�@�@�Ȃ����B

�@�@�E��㌗�́A�㏸�n�_�̊������������A���ɑ��s�̒��S���A�k�ۃG���A�y�э�

�@�@�@�_�Ԃ𒆐S�ɏ㏸��ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A���N���̒n���������݂�ƌ㔼��

�@�@�@�㏸�ƂȂ����B

�@�@�E���É����́A�㏸�n�_�̊������啝�ɑ������A���ɖ��É��s�y�т��̎��ӕ���

�@�@�@���鐼�O�͒n��𒆐S�ɏ㏸��ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A1�N�Ԃ�ʂ��ď㏸��

�@�@�@�Ȃ����B

�@�@�E�n�����́A9����̒n�_���������Ă��邪�A�قڑS�Ă̓����ʼn������͏k����

�@�@�@���B

�@�@�@�Ȃ��A�{�錧����������㏸�ɓ]�����B

�y���ƒn�z

���@������A�i�����̉��P��w�i�ɑS�s���{���ʼn��������k�������B�܂��A�����ȏZ��

�@���v��w�i�ɏ��ƒn���}���V�����p�n�Ƃ��ė��p���铮�����S���I�Ɍ����A�㏸��

�@���͉������k���ƂȂ����v���̈�ƂȂ��Ă���B

�@�@�O��s�s���𒆐S�ɏ㏸�ƂȂ����s�{���������A��v�s�s�̒��S���Ȃǂ�BDP(��

�@�ƌp���v��)���̊ϓ_����ϐk���ɗD���V�z���K�̓I�t�B�X�ւ̓������������

�@�ǁA�ꕔ�̍��x���ƒn��ĊJ�����̐i�ޒn��ŏ㏸��ƂȂ��Ă���B

���@����ʂɂ݂��

�@�@�E�������́A�㏸�n�_�̊������啝�ɑ������A���ɓ����s�S���≡�l�s�y�ѐ��s

�@�@�@�ł͏㏸��ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A���N���̒n���������݂�ƌ㔼�͏㏸�ƂȂ�

�@�@�@���B

�@�@�E��㌗�́B�㏸�n�_�̊������������A���ɑ��s�̒��S���ō����㏸���������n

�@�@�@�_������ꂽ�B�Ȃ��A���N���̒n���������݂�ƌ㔼�͏㏸�ƂȂ����B

�@�@�E���É����́A�㏸�n�_�̊������啝�ɑ������A���ɖ��É��s�y�т��̎��ӕ��ł�

�@�@�@�鐼�O�͒n��𒆐S�ɏ㏸��ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A���N���̒n���������݂��

�@�@�@�㔼�͏㏸�ƂȂ����B

�@�@�E�n�����́A9����̒n�_���������Ă��邪�A�S�Ă̓����ʼn������͏k�������B

�@�@�@�Ȃ��A�{�錧����������㏸�ɓ]�����B

�y�����{��k�Ђ̔�Вn�z

���@���3���������ɑ������

�@�@�E��茧�́A�㏸�n�_�̊������������A���������k�������B

�@�@�E�{�錧�́A��N�Ɉ��������A�㏸�n�_�̊������啝�ɑ�������������㏸�ɓ]��

�@�@�@���

�@�@�E�������́A�㏸�A�����n�_�̊������啝�ɑ������A���������啝�ɏk�������B

���@��茧�y�ы{�錧�ł́A�Z����Ƃꂽ����̒n����Q���y���������n�擙�ɂ���

�@�āA��ЏZ���̈ړ]���v�╜�����ƊW�҂̓y�n���v�Ȃǂ���㏸�n�_���������A��

�@���A�C�ݕ��ł͎��v���ނ������������������n�_������ꂽ�B

���@�������ł́A�A�ҍ����擙�̏Z���ɂ�铯���O�ւ̈ړ]���v���̍��܂蓙�ɂ�

�@��Z��n���𒆐S�ɏ㏸�n�_���������A����擙�̎��ӎs�����ʼn������͏k�������B

|

| |

�ȏ� |

�i����j���{��n���������C�҃Z���^�[���[���}�K�W������25�N11�������M��

|

|