| |

1.はじめに

地価調査とは、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年7月1日における標準価格を判定するものです。土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図ることを目的としています。今年の調査地点数は21,740地点(宅地21,231地点、林地509地点)。

なお、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部長が設定した帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び計画的避難区域内の31地点は調査を休止しました。

|

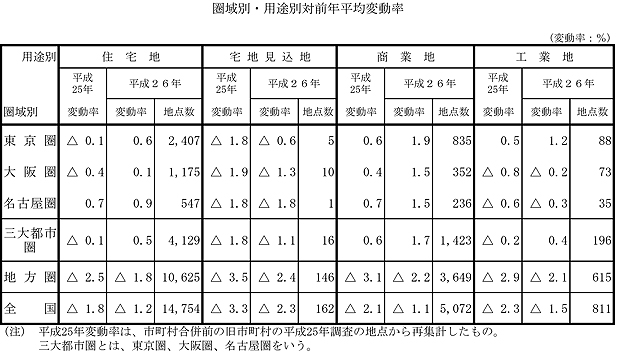

2.全国の地価動向

平成25年7月以降の1年間の地価は、全国平均では過去1年間の変動率は、住宅地が▲1.2%、商業地は▲1.1%の下落を示し、依然として下落をしているものの下落率は縮小傾向を継続している。三大都市圏平均では、住宅地が上昇に転換し、商業地は昨年に引き続き上昇し上昇率拡大。また、地方圏平均では、住宅地、商業地ともに下落率縮小。地価公示(1月1日時点の調査)との共通地点で半年毎の地価動向をみると、三大都市圏では、住宅地、商業地ともに後半上昇傾向がやや弱まる。また、地方圏の住宅地は後半横ばいとなり、商業地は後半の下落率が縮小。上昇地点数の割合は全国的に増加。特に三大都市圏では、住宅地の1/2弱の地点が上昇、商業地の2/3強の地点が上昇。一方、地方圏では住宅地、商業地ともに上昇地点は増加しているが、依然として8割弱の地点が下落をしている。

国土交通省地価調査課は今回の特徴を次のとおり整理しています。

【住宅地】

| ◆ |

住宅ローン減税、低金利等の施策による住宅需要の下支えや景況感の改善による住宅需要拡大等もあって、都道府県全てで下落率縮小や上昇率の拡大等が見られる。特に利便性、住環境等良好な住宅地では上昇基調を強め、また、その周辺部の住宅地に上昇基調の広がりが見られる。 |

| ◆ |

圏域別にみると、 |

| ・ |

東京圏は、上昇地点の割合が増加し、半数以上の地点が上昇となり、1年を通して上昇に転じた。特に東京都は全国1位の上昇率となり、また、東京都以外では東京都心部への交通利便性が良好な地域で上昇基調を強めている。なお、半年毎の地価動向をみると後半はやや上昇を弱めている。

|

| ・ |

大阪圏は、上昇地点及び横ばい地点の割合が増加し、下落地点は4割弱となり、1年を通して上昇に転じた。特に京都市、大阪市、北摂エリア及び阪神間を中心に上昇基調を強めている。なお、半年毎の地価動向をみると後半はやや上昇を強めている。

|

| ・ |

名古屋圏は、上昇地点の割合が増加し、半数以上の地点が上昇となり、上昇率を拡大した。特に名古屋市及びその周辺部である尾張地域の多くで上昇基調を強めている。なお、半年毎の地価動向をみると後半は上昇を弱めている。

|

| ・ |

地方圏は、8割弱の地点が下落しているが、上昇地点の割合の増加や下落地点の割合の減少が続いている。宮城県は上昇率を拡大し、福島県、沖縄県は下落から上昇に転じた。

|

【商業地】

| ◆ |

低金利等による資金調達環境の改善や景況感の改善、消費動向改善を背景に都道府県全てで下落率縮小や上昇率の拡大等が見られる。また、堅調な住宅需要を背景に商業地をマンション用地として利用する動きが全国的に見られ、上昇又は下落率縮小となった要因の一つとなっている。

三大都市圏を中心に上昇となった都府県が見られるが、主要都市の中心部などでは、店舗について消費動向は堅調で、また、オフィスについても空室率は概ね改善傾向が続き、投資用不動産等への需要が回復している。更にBCP(事業継続計画)等の観点から耐震性に優れる新築・大規模オフィスへの動きが継続して見られるなど、高度商業地や再開発等の進む地域で上昇基調を強めている。 |

| ◆ |

圏域別にみると、 |

| ・ |

東京圏は、上昇地点の割合が増加し、3/4強の地点が上昇となった。埼玉県、千葉県は下落から上昇に転じ、東京都、神奈川県は上昇率を拡大した。なお、半年毎の地価動向をみると同率の上昇となった。

|

| ・ |

大阪圏は、上昇地点の割合が増加し、半数以上の地点が上昇となった。京都府は下落から上昇に転じ、大阪府は上昇率を拡大した。なお、半年毎の地価動向をみると後半は上昇を弱めている。

|

| ・ |

名古屋圏は、上昇地点の割合が増加し、6割強の地点が上昇となった。愛知県は上昇率を拡大し、特に名古屋市及びその周辺部である尾張地域の多くで上昇基調を強めている。なお、半年毎の地価動向をみると後半は上昇を弱めている。

|

| ・ |

地方圏は、8割弱の地点が下落しているが、上昇地点の割合の増加や下落地点の割合の減少が続いている。宮城県で上昇率が拡大し、滋賀県は下落から上昇に転じた。

|

【東日本大震災の被災地】

| ◆ |

被災3県を県ごとに捉えると、 |

| ・ |

岩手県は、住宅地、商業地ともに下落率が縮小となった。

|

| ・ |

宮城県は、住宅地、商業地ともに上昇率が拡大となった。

|

| ・ |

福島県は、住宅地で上昇地点が大幅に増加し、下落から上昇に転じ、商業地は、下落率が大幅に縮小となった。

|

| ◆ |

岩手県および宮城県では、浸水を免れた既存住宅地区や高台地区において、引き続き、被災住民の移転需要は根強くあるが、郊外の新たな小規模分譲地、災害公営住宅及び土地区画整理などの事業の進捗に伴い、上昇基調は弱まってきている。また、海岸部でも浸水が軽微だった地区については、復旧事業等の進展により地価が上昇している。

|

| ◆ |

福島県では、帰還困難区域等の住民による同区域外への移転需要等により、周辺地域の住宅地等を中心に上昇地点が増加し、同区域等周辺市町村では上昇に転じたところも見られた。特に、いわき市は、帰還困難区域等からの住民による移転需要が強く、品等が高い市内中心部の平地区及び鹿島街道沿線の住宅団地を中心にその周辺部で高い上昇となり、その影響が更にその周辺の郊外の住宅団地まで広がっている。

|

|

3.大阪府における地価調査地点

大阪府の対象標準地地点は747地点(※内訳 住宅地が527地点、商業地が172地点、工業地が46地点、宅地見込地が1地点、林地が1地点)であり、土地の取引価格の指標となるものです。

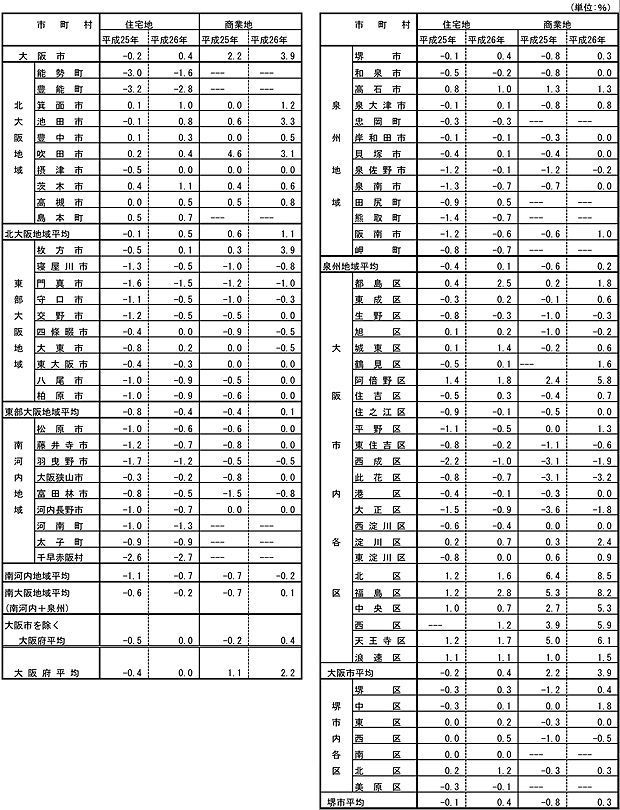

◆ 大阪府の1年間の地価をみると

(1)全体においては |

| ・ |

住宅地は、平成 21 年以降 5 年連続のマイナスから 0.0%(前年はマイナス 0.4%)の横ばいとなった。継続地点 523 地点のうち上昇地点 134 地点(25.6%)、横ばい地点 223 地点(42.6%)、 下落地点 166 地点(31.8%)。

|

| ・ |

商業地はプラス 2.2%(前年はプラス 1.1%)と、2年連続の上昇となり、上昇幅は拡大するとともに、上昇地点が半数を超えた。継続地点 169 地点のうち上昇地点 93 地点(55.0%)、横ばい地点 52 地点(30.8%)、 下落地点 24 地点(14.2%)。

|

| ・ |

市区町村別にみると、上昇率上位が、大阪市福島区 2.8%、大阪市都島区 2.5%、大阪市阿倍野区 1.8%、大阪市天王寺区 1.7%、大阪市北区 1.6%。

他方、下落率上位が、豊能町▲2.8%、千早赤阪村▲2.7%、能勢町▲1.6%。

|

(2)住宅地においては |

| ・ |

市区町村別にみると、上昇率上位が、大阪市福島区 2.8%、大阪市都島区 2.5%、大阪市阿倍野区 1.8%、大阪市天王寺区 1.7%、大阪市北区 1.6%。

他方、下落率上位が、豊能町▲2.8%、千早赤阪村▲2.7%、能勢町▲1.6%。

|

(3)商業地においては |

| ・ |

市区町村別にみると、上昇率上位が、大阪市北区8.5%、大阪市福島区8.2%、大阪市天王寺区6.1%、

大阪市西区 5.9%、大阪市阿倍野区 5.8%。

他方、下落率上位が、大阪市此花区▲3.2%、大阪市西成区▲ 1.9%、 大阪市大正区▲1.8%。

|

|

4.大阪府の基準地価格の1位等

(1)価格1位

・住宅地:天王寺(府)-2 大阪市天王寺区真法院町 55万2千円/㎡

・商業地:北(府)5-2 大阪市北区大深町 950万円/㎡

(2)対前年上昇率上位1位

・住宅地:枚方(府)-2 枚方市樟葉中町 + 5.8%

・商業地:北(府)5-11 大阪市北区大淀南1丁目 +10.6%

北(府)5-9 大阪市北区同心2丁目 +10.6%

(3)対前年下落率上位1位

・住宅地:豊能(府)-2 豊能郡豊能町東ときわ台9丁目 ▲3.0%

豊能(府)-1 豊能郡豊能町光風台4丁目 ▲3.0%

・商業地:此花(府)5-1 大阪市此花区春日出北2丁目 ▲3.2%

|

5.平成26年大阪府地価調査市区町村別対前年平均変動率表 [住宅地・商業地]

※クリックすると拡大表示します。

|

6.大阪府内のトピックス(特徴的なこと)

|

| ○ |

住宅地について

最高地が所在する天王寺区の住宅地域は、富裕層を中心に底堅い需要がありますが、供給量は少なく、地価は緩やかな上昇傾向を継続しています。一方、豊能郡豊能町等では、最寄り駅から遠いことや居住者の高齢化、転出等を起因に下落率が大きくなったと考えられます。

府下全域において、「利便性に優れる徒歩圏内の住宅地」で上昇地点が増加する一方で、「利便性に劣る徒歩圏外の住宅地」で引き続き下落傾向が続いており、住宅地の二極化傾向が見られています。

|

| ○ |

商業地について

大阪市の都心部を中心に、利便性に優れたマンション用地の需要や、オフィス需要等がある地域で、地価が上昇しています。

グランフロント大阪の稼働率が6割を超えてきており、その他のエリアでも大型物件の供給が一段落しており、空室率の改善傾向が見られます。賃料も底値をついた感があり、一部で賃料反転の兆しが見られています。

マンション素地については、開発業者等による取得意欲は未だに旺盛ではありますが、建築費・人件費等建築コストの上昇の影響によりマンション素地の選別化が進んでおり、地価上昇の勢いに一服感が見られています。

Jリート・私募リートを中心に、収益物件の取得意欲は活発化しています。立地等に優れる築浅の優良物件に関しては、今後も利回りの低下傾向は続くと予測されます。

|

| |

(参考資料)

・国土交通省 土地水資源局 地価調査課 発表資料

・大阪府地価だより 平成26年9月18日発行 第79号

・一般財団法人日本不動産研究所 地価情報

|