|

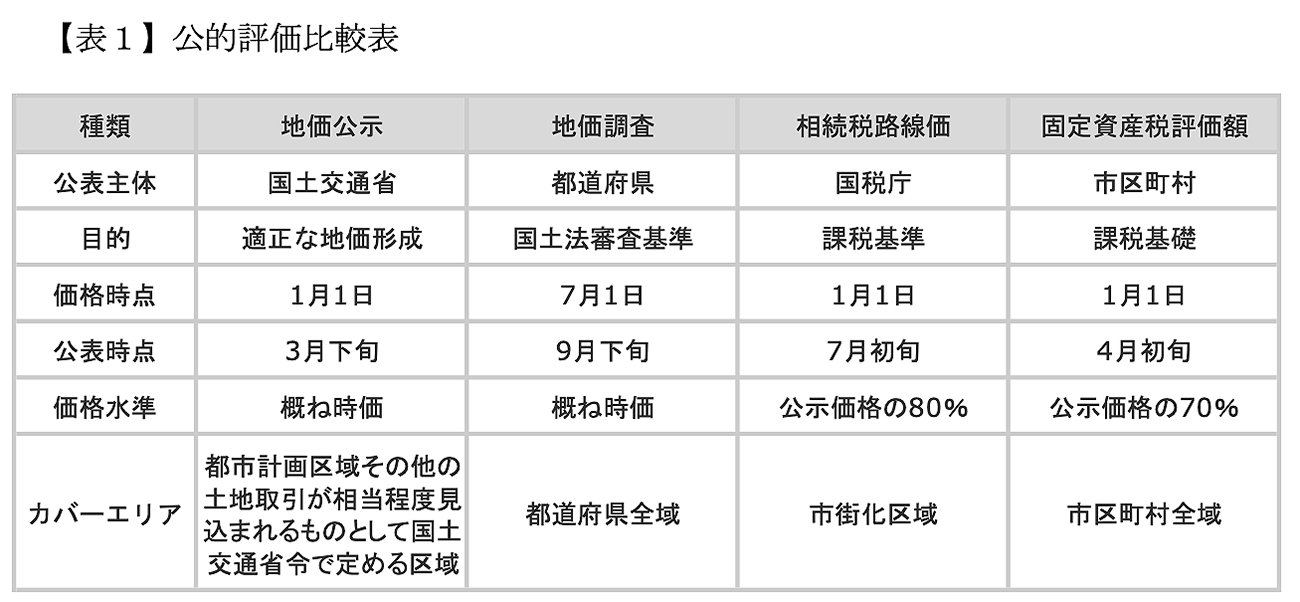

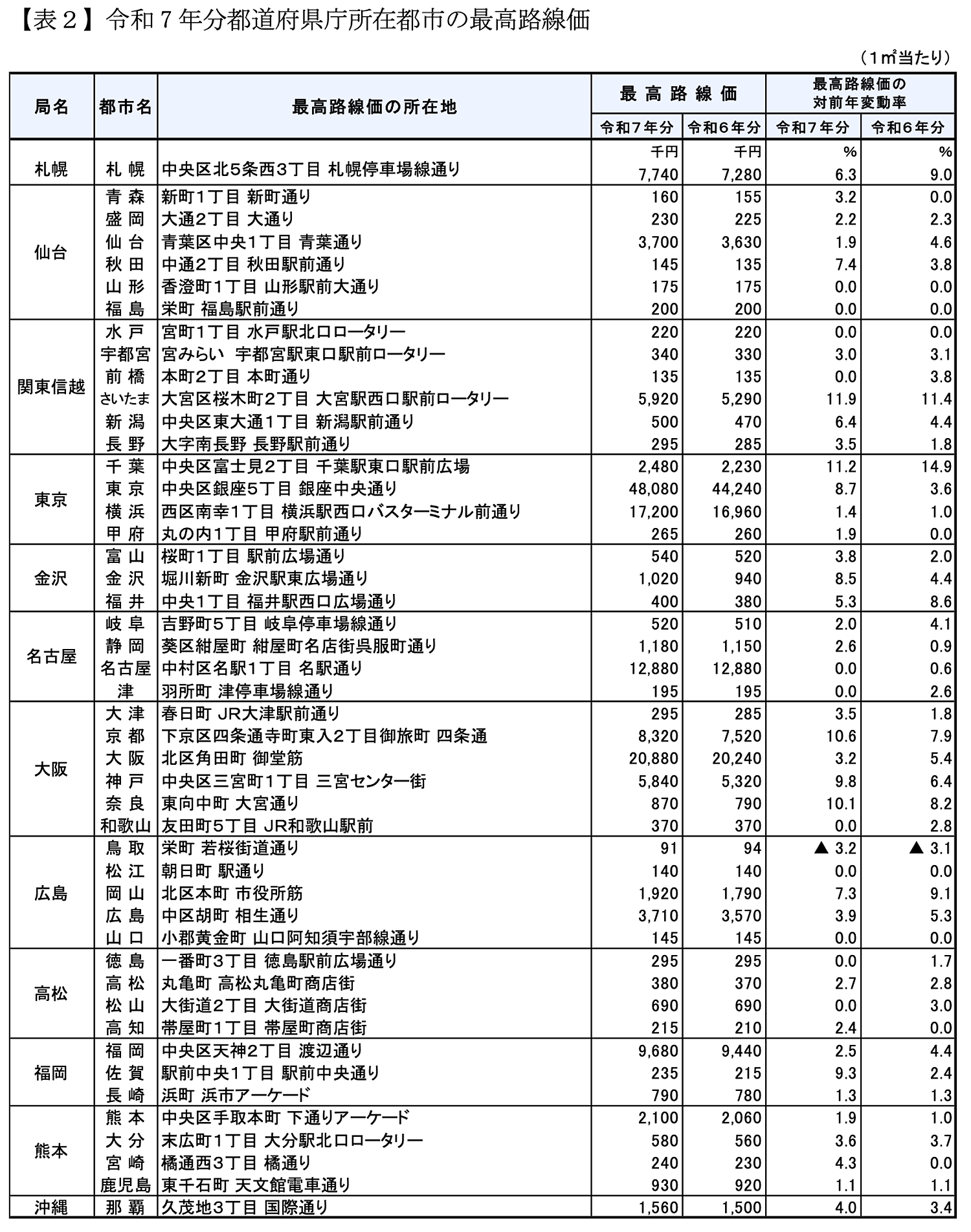

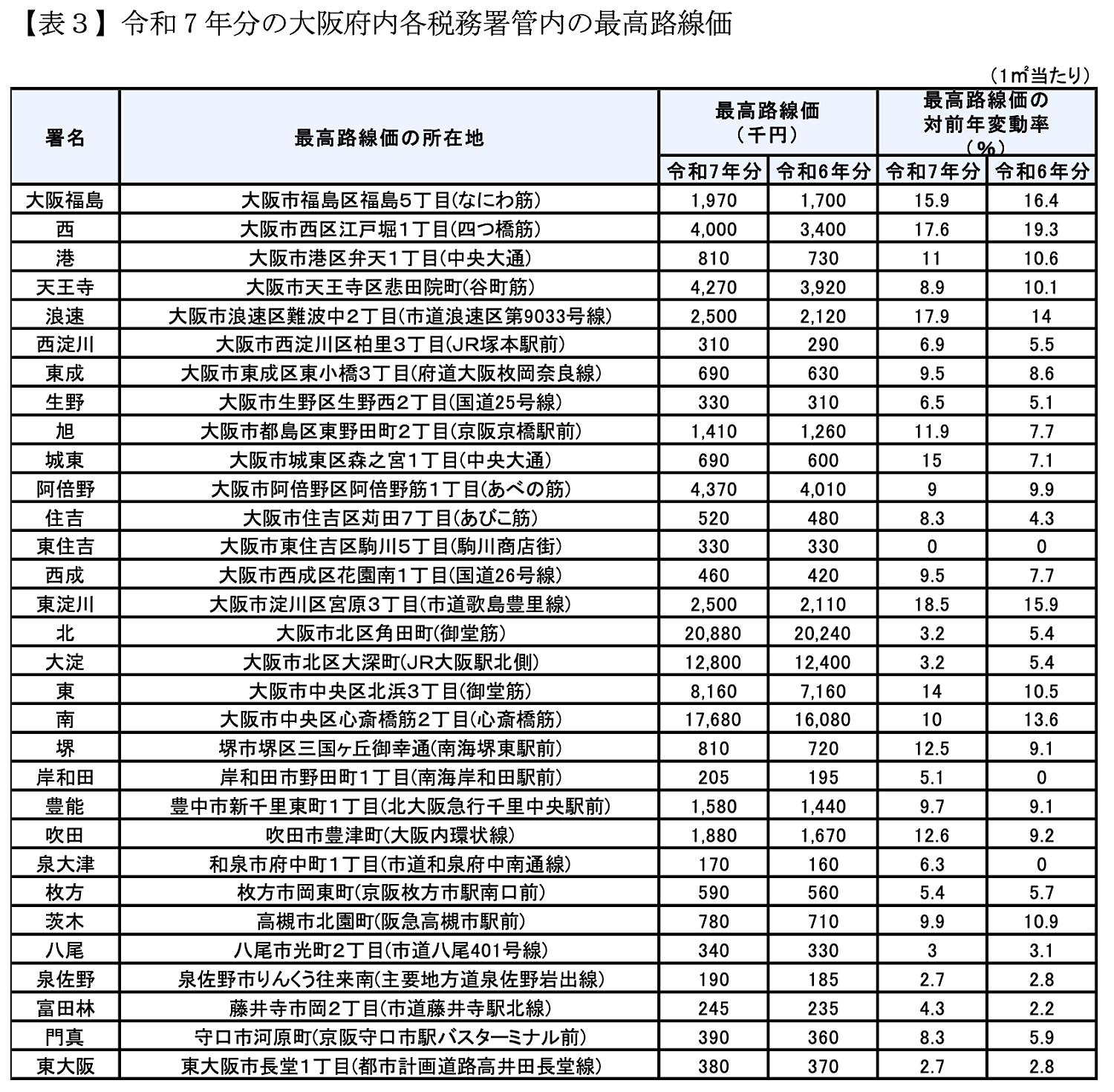

1. はじめに 国税庁は、令和7年7月1日に、令和7年分の路線価を発表しました。 この路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことであり、路線価が定められている地域において、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定められています。この路線価の各地区詳細等は、国税庁ホームページで平成30年分から令和7年分までを閲覧することができます。なお、路線価図には1平方メートルあたりの単価が千円単位で表示されていますので、たとえば図中に「200」とあればその単価が20万円ということになります。 (国税庁の路線価閲覧ページ:https://www.rosenka.nta.go.jp/) 公的機関が公表する地価には、この路線価の他にも、国土交通省による地価公示、都道府県による地価調査、市区町村による固定資産税評価額があり、その内容や役割はやや異なりながらも、例えば路線価の算定に当たっては地価公示価格を主要な指標とする等、それぞれが密接な関わりを持っています。(【表1】参照)。  ※画像をクリックすると拡大表示します。 なお、地価公示、地価調査、固定資産税評価額は、敷地そのものについての価格を算出しますが、路線価は一定の距離をもった路線(道路)に対して価格が決められます。つまり、その路線に面する宅地の価格はすべて同じという考えかたで、個々の敷地における価格はその規模や形状などに応じて補正をします。都市部の市街地では、ほぼすべての路線に対して価格が付けられるため、その基礎となる調査地点(標準宅地)の数は全国で約32万地点に及びます。 2. 全国の地価動向 全国約32万地点の標準宅地の評価額は、全国平均で前年比+2.7%の上昇となり、4年連続の増加となりました。現在の算出方法となった2010年以降では最大の上昇率で、2年連続で過去最大を更新しました。インバウンド需要や住宅需要の高まりなどが路線価を押し上げる要因となっていると考えられます。 全国的に上昇傾向が続いており、特に都市部や観光地での上昇が目立っています。都道府県庁所在地の最高路線価が上昇した都市は35都市、横ばいが11都市、下落は鳥取市のみの1都市となりました。最も大きく上がったのはさいたま市の+11.9%で、千葉市+11.2%、京都市+10.6%、奈良市+10.1%と続いています。 なお、全国の最高路線価は1986年から40年連続で東京・銀座中央通りにある文具店「鳩居堂」前の 銀座中央通りで4,808万円/㎡ (前年比+8.7%)となり、昨年度(前年比+3.6%)よりも上昇幅は拡大しています。(【表2】参照)。 一方で、今回初めて能登半島地震の影響が反映され、甚大な被害を受けた石川県輪島市の「朝市通り」では前年比マイナス16.7%となり、税務署ごとの最高路線価地点で全国最大の下落率となりました。  ※画像をクリックすると拡大表示します。 3. 大阪府内の地価動向 府内の平均は前年比+4.4%で、現在の算出方法となった2010年以降では最大の上昇率となりました。 税務署ごとの最高路線価でみても、府内31地点中、横ばいだった1地点を除き、30地点で上昇しました。変動率は11地点で+10%以上、うち5地点が+15%以上となりました。 大阪の最高路線価は北区角田町の「阪急うめだ本店前」の2,088万円/㎡(前年比+3.2%)であり、1984年から42年連続でトップとなりました。JR大阪駅北側の「うめきた」エリアで大規模な再開発が進む中、当地点周辺においても今後の発展を見込んで地価が上昇したと見られます。 府内で最も上昇率が高かったのは淀川区宮原3丁目「市道歌島豊里線」で前年比+18.5%となりました。新大阪駅近くの当地点は鉄道各線が利用可能で、駅周辺地域ではリニア中央新幹線などの延伸を想定した再開発が動き出しています。 また、JR大阪環状線、OsakaMetro中央線・長堀鶴見緑地線の森ノ宮駅がある城東区森之宮1丁目「中央大通」は前年比+15%となり、前年の変動率(+7.1%)から+7.9%と、伸び率の大きさは府内一となりました。隣接エリアの都島区東野田町2丁目「京阪京橋駅前」も前年比+11.9%と大幅な上昇を見せており、森之宮地区の再開発が進み、インバウンドを見込んだ高級ホテルの開業が相次いだこと、今秋に大阪公立大学の新キャンパスが開設すること、2029年にOsakaMetro中央線の新駅が開業することなどが背景として考えられます。 その他では、高槻市、豊中市などの北摂地域においては、主にファミリー向けの新築マンションの取引が好調であり、路線価は上昇傾向にあります。都心の物件価格高騰の影響もあり、交通利便性の優れる駅前地域などを中心に、需要が広まっていると見られます。(【表3】参照)  ※画像をクリックすると拡大表示します。 4. 今後の動向 大阪府では、交通利便性や住環境の優れた住宅地におけるマンション需要は引き続き堅調であり、また、商業地では、再開発事業の進展や万博による国内外からの観光客の増加もあり、店舗・ホテル需要が堅調なことなどから、地価の上昇傾向が継続しています。 さらに、カジノを中核とした統合型リゾート(IR)の開発が2029年の開業を目指し本格的に進められていることもあり、今後も旺盛なインバウンド需要により、都心部や観光地を中心に、地価の上昇は当面続く可能性が高いと思われます。 一方で、金利の上昇による住宅購入マインドの後退や、建築費の高騰・建設業の人手不足による新規着工数の減少などが、今後の地価を押し下げるリスク要因になりえるほか、人口減少が進む郊外地域ではインバウンド効果は期待できず、地価の下落リスクは高まっています。 今後については、地域の特徴を踏まえ、海外を含めた経済状況に注視が必要と思われます。 (参考資料) 国税庁HP 大阪国税局HP 以上 |

(一財)大阪府宅地建物取引士センターメールマガジン令和7年8月号執筆分